Interludium

Es gibt da ein kleines Problem. Mit den Einheiten. Sie sind auf willkürliche menschliche Maße geeicht. Meter, Kilogramm.

Wenn man mit einer ausserirdischen Gemeinschaft Kontakt aufnähme, dann wäre die erste Frage, wie die jeweiligen Maßeinheiten zu übersetzen sind. Meter pro Sekunde ist schon sehr interpretationslastig, falls wir uns nicht in rein menschlicher Gemeinschaft befinden. Wir haben zwar SI Einheiten, die die uns gebräuchlichen Maße auf physikalische Grössen abbilden. Meist mit einem Faktor der dazu führt, dass Maße wie Meter und Sekunde beibehalten werden können. Universell sind allenfalls Planck-Einheiten, sofern sie nicht unsere Ableitungen enthalten.

So ist die Periode der Mikrowelle eines Caesiumatoms mit einem willkürlichen Faktor verbunden, damit die Sekunde, die vom Erdentag abgeleitet ist, weiter verwendet werden kann. Den Meter haben wir zwar an die Geschwindigkeit des Lichts gebunden, aber auch hier messen wir das Licht bereits in Metern und Sekunden. Lassen uns bekannte Grössenordnungen, die in unserem Wahrnehmungsraum praktisch sind, einfliessen. Es ist zudem nicht einzusehen, warum für Definitionen ein Zerfallsprodukt wie Caesium genommen wird. Wenn doch der Basisbaustein Wasserstoff ist, Ordnungszahl 1 im Periodensystem. Klar, der Zerfall eines Caesiumatoms ist leichter messbar, aber nicht universell in dem Sinne. Nur praktisch um unsere individuellen Masseinheiten zu behalten.

Wie definiert eine Pflanze, ein Tier einen Abstand von einem Meter, die Zeitdauer einer Sekunde? Wenn man nicht Ausserirdische einbeziehen will. Für eine Fruchtfliege (Eintagsfliegen sind wenig geeignet, die haben ein langes räuberisches Leben als Larve) mag eine Sekunde ein riesiger Zeitraum sein.

Maßsysteme sind individuell, eventuell gattungsspezifisch übergreifend, dieselben Wahrnehmungsorgane garantieren ähnliche Wahrnehmungen, aber sie haben eine Prägung im Kontext der jeweiligen Entität. Ebensowenig ist es die Zählweise. Wann ist etwas 1 oder weniger oder mehr? Hängt schwer von der Möglichkeit der Wahrnehmung ab.

Und wir haben ein paar schlaue Methoden entwickelt, Sachen wahrzunehmen, die unsere Sinnesorgane nicht hergeben. Phantastisch. Aber wir setzen es, und müssen es auch, in unseren Bezugsrahmen, in unsere Maßeinheiten, die wir wahrnehmen können. Mit oder ohne Maschinen. Die für uns nachvollziehbar sind.

In Plancklängen zu rechnen würde unseren Rechen- und Zahlenraum überschreiten. Ein Problem, dem sich auch ein simuliertes Universum stellen muss. Ob es will oder nicht. Bei der Speicherung von Zahlen zerlegen wir die Zahlen in die wesentlichen und einfachsten Bestandteile. Sparen jedes Bit das möglich ist. Und doch ist unser digitaler Zahlenraum noch nicht mal im Ansatz fähig, die Anforderungen einer umfassenden Simulation eines Universums zu erfüllen, für die ersten paar Momente.

Wenn x die maximal darstellbare Zahl eines Systems darstellt, dann muss das Zahlensystem hierarisch umgekehrt aufgebaut werden.

Also x.x.x..., was unseren üblichen Sortierkriterien zuwider läuft. Die Signifikanz erwartet man am Anfang, nicht am Ende einer beliebigen Verkettung. Man hat also zwei digitale Probleme, ein Index der unendlich lang werden kann und eine Signifikanz in der letzten Stelle. Letztendlich ein hierarchischer Binärbaum mit Ausprägung unendlich solange Speicher da ist. Objektorientiert könnte man mit Grosseltern, Eltern, Kindern und Enkeln argumentieren. Aber das Grundproblem bleibt, wenn die Speicherung des Index das System sprengt, habe ich keinen Platz für Attribute. Rechenzeit spielt eine untergeordnete Rolle, man kann immer noch die kleinstmögliche Zeit im simulierten Universum an die variable Dauer der notwendigen Rechenschritte binden.

Ist natürlich nur relevant, wenn man ein Universum simulieren will. Davor sind Gedankenspiele erlaubt. Und vielleicht liefern sie ja Erkenntnisse?

Bevor die Mengenproblematik angegangen wird muss jedoch noch eine brauchbare und allgemeingültige Erklärung gefunden werden, wie Flächen miteinander wirken und sich ihre Wirkung gegenseitig aufheben lässt. Im aktuellen symmetrischen Modell ist das noch ein bisschen ungeordnet und nicht systematisch genug.

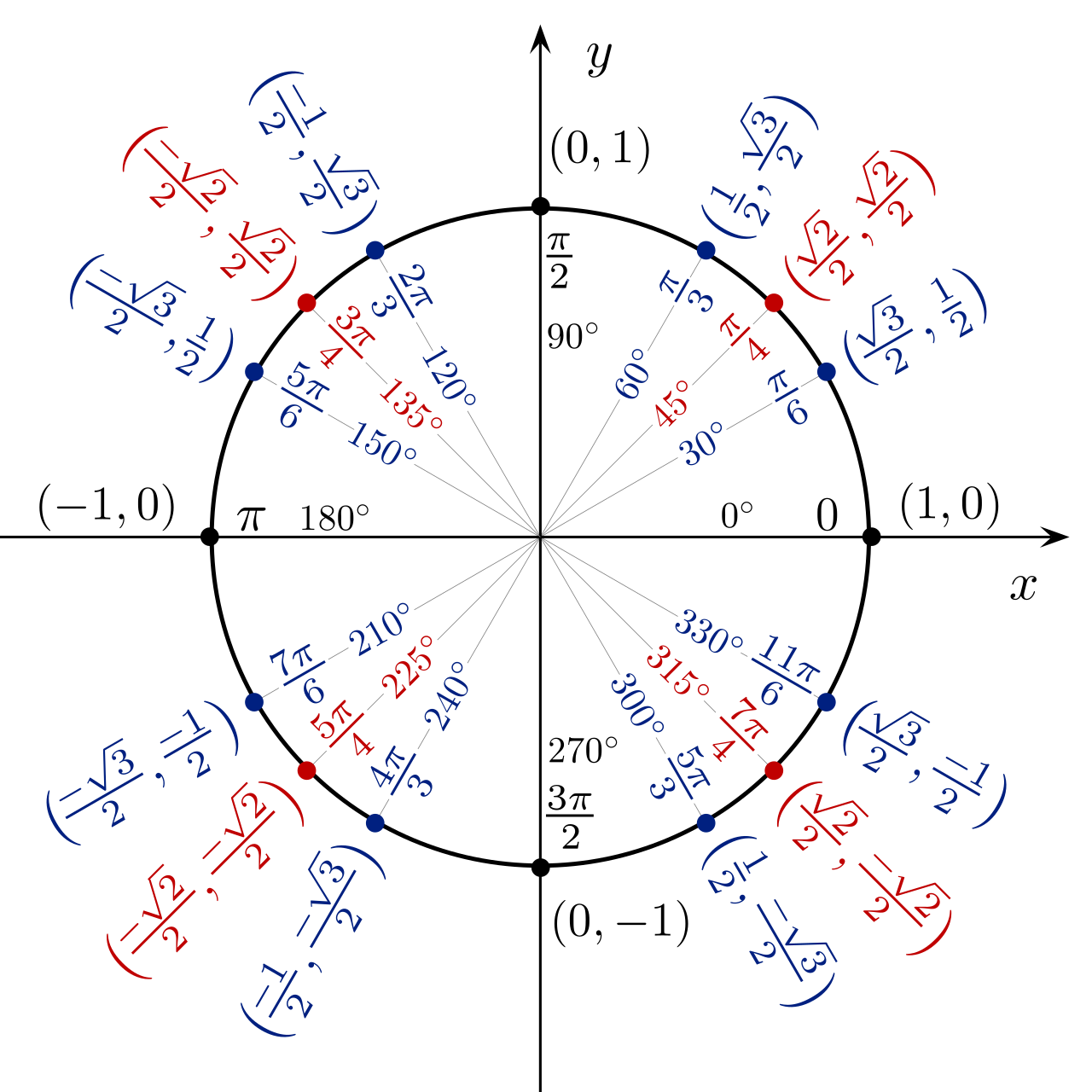

Und wenn es symmetrisch sein soll, dann muss auch die Rotationsrichtung gegenläufig sein. Sofern etwas rotiert. Denn bei Ladung ohne das Ladungsfeld gibt es aktuell keine Rotation. Von den Raumkoordinaten her gesehen, haben wir zwei Quadranten, die jeweils vollständig positiv oder negativ sind, sowie zwei Quadranten, die sich positiv und negativ vermischen.

Von Jim.belk - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12062595

Für einzelne Vektoren ist dies zwar ausreichend, da die gegenüberliegenden Vektoren sich zu 0 addieren. Doch eine Fläche ist ein Bündel aus Vektoren. Wenn man alle möglichen Vektoren gleichzeitig berücksichtigt, dann gibt es Vektoren aus dem Bündel die nicht genau gegenüberliegen.

Entweder müsste man identische gegenüberliegende Flächen wie Vektoren behandeln, wenn die Begrenzungsvektoren sich zu 0 addieren oder man braucht eine Vektorrepräsentation der Fläche. Dummerweise kennen wir nur negativ wirkende Vektoren, aber keine negativen Flächen.

Andererseits kann man die Fläche bzw. das Volumen als einen Wirkbereich von Wellen ansehen, die zu tnil = n + 1 jeweils die Form einer stehenden Welle annehmen. Hier wird es dann interessant mit der Richtung. Wenn sich die Wellen voneinander wegbewegen ist eine Phasenauslöschung unmöglich. Wenn sie sich erst nach aussen und dann nach innen bewegen wird es extrem chaotisch beim Zurückbranden. Wenn sie sich von aussen nach innen bewegen kulminiert die Welle im Nullpunkt mit ihrer jeweiligen Phase und kann so ausgelöscht werden. Doch dann ergibt sich die Frage, was induziert eine nach innengerichtete Welle? Eine Ausbreitung innerhalb von tnil = n + 1 bis zu lnil = ±1 erscheint hier wahrscheinlicher, da nil gemäss actio=reactio erst bei tnil = n + 1 aktiv wird. Was sollte Wellen dazu bewegen, an irgendeinem beliebigen Punkt haltzumachen und umzukehren?

Der Nullpunkt des aliq Punktbereichs müsste eine Sogwirkung haben, ähnlich der Gravitation eines Planeten, die bei Ausbreitung mit zu wenig Energie, die Ausbreitung umkehrt. Aber woher soll diese Sogwirkung kommen, wenn Gravitation jeweils erst bei tnil = n + 1 von nil verursacht wird? Aufgrund der "Gleichzeitigkeit" zwar denkbar, aber de facto würde dies dazu führen, das ein Teilchen bei seiner Entstehung und im Zeitraum von tnil < 1 seine Zukunft kennen muss.

Zudem brauchen wir eine Rotation. Die kostet auch Energie. Und hat den Effekt nil aus dem Baukastenteilchen zu verdrängen. Es gibt ja sonst nichts, mit dem die Rotation reagieren könnte. Da die Rotation dazu führt, dass die Rotationsblätter im Moment tnil = n + 1 jede mögliche Position einnehmen, entsteht für nil ein scheinbar massives Objekt. Mit Rotationsenergie, der nil entgegenwirken muss. Quasi ein Kreisel in einer Kugel.

Ausserdem müsste der Punktbereich für lnil = ±1 in den Koordinaten für jeden Punktbereich identisch bleiben, unabhängig von den Raumkoordinaten anderer Punktbereiche, die sich im nil ausbreiten.

Was wenn es im Baukastenteilchen keine Welle gibt?

Es gibt ja noch keine Teilchen, keine Massen die bewegt werden könnten, es gibt nur nil und aliq, dass versucht nil zu verdrängen.

Wir haben also nur definierte Flächen mit definierten Bewegungsmustern, die im Inneren zwar Vektoren schaffen, die miteinander wirken können, aber keine Welle. Allenfalls sorgt die Rotation im Inneren des Baukastenteilchens für Wellen, die von diesem Teilchen ausgestrahlt werden, sofern sie etwas finden, auf das sie wirken können.

Damit wird die Mathematik und Physik innerhalb des Baukastenteilchens einfacher und übersichtlicher. Es wird ja nur nil zurückgedrängt. Mit zwei Vektoren, die Kraft der Drehachse, die Kraft des Rotationsvektors und den Druck der Sphäre, den aliq auf nil ausübt.

Da kommt das Anti-Bauteilchen ins Spiel und die Frage, wieviel Engel passen auf eine Nadelspitze? Alles unter lnil = 1 ist nur punktförmig, keine weiteren Daten und Unterscheidungsmöglichkeiten. Es wäre sogar denkbar, dass unterhalb von lnil = 1 Elemente die gleiche Position einnehmen dürfen. Andernfalls würde ein komplexer Orbit erforderlich, der innerhalb tnil = n + 1, beide Sphären über alle Ausbreitungsvektoren so kreisen lässt, dass sie sich gegenseitig aufheben können.

Dass nur ein Engel auf die Nadelspitze passt, aber zwei Engel sich drum streiten dürfen, solange tnil < 1 ist, scheint mir die einfachste Lösung, da sie auch zu entsprechender Energieabgabe führen muss. Ob es im Punkt dann ein Orbit ist auf dem Teilchen und Anti-Teilchen sich begegnen oder ob sie gleich an der gleichen Position sind, spielt keine Rolle. Hauptsache sie zünden den Motor.

Eher scheint mir die Frage interessant, wie gross das erste Baukastenteilchen mit dem Energie-Input ±1 werden kann?

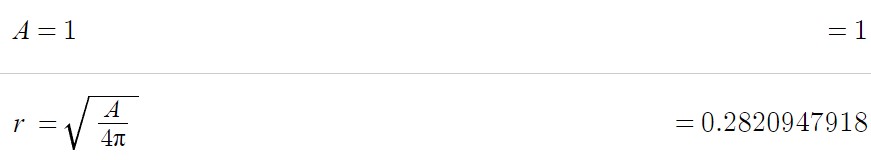

Da das Volumen einer Sphäre noch virtuell ist, ist die Fläche ein sinnvoller Indikator. Was bedeutet, dass AO < 1 sein muss, damit noch Energie für die Flächen und die Rotation bereitsteht. Genaugenommen muss AO + ∑( An × Anzahln ) < 1 sein. n bezeichnet den jeweiligen Typ der Fläche.

Wenn wir nur die Oberfläche der Sphäre nehmen, wird der Radius schon sehr klein, ca. 0.28 lnil.

AO = 1

Es lässt sich argumentieren, dass mit der Fläche der Sphäre alle Wirkungspunkte nach nil abgedeckt sind und die internen Flächen irrelevant sind. Die Rotationsenergie dieser Flächen ist jedoch keinesfalls irrelevant. Dann bliebe nur AO + ∑( Erot ) = 1 für die Zuordnung von Energie zu Fläche und Rotation.

Erot wird noch hinreichend kompliziert, da der Drehmoment vom jeweiligen Inkreis an der Drehachse abhängig ist. Der sich erst verbreitert und dann schrumpft. Zwei aufeinanderstehende ungleiche Kegel bei Spin. Von Farbladung gar nicht zu reden. Zumindest liegt eine vollständige Rotation vor.

Wir haben M = r × F × sinφ, wobei r und F variabel bleiben und M von allen Rotationen in Summe mit der Oberfläche AO der Sphäre das Äquivalent von ±1 Enil ergeben muss.

Man könnte zwar argumentieren, dass der Energieaufwand die Sphärenoberfläche zu schaffen, egal wie er intern konstruiert ist, alles abdeckt, aber dann wären Oberfläche und Energie identisch. Wie wir wissen, ist dies nicht der Fall. Je stärker man Materie komprimiert, desto höher ist die Energie im Verhältnis zur Oberfläche.

Es ist also eine innere Struktur anzunehmen, die neben der Oberfläche mit Energie und Masse gleichzusetzen ist.

Und wenn der Motor zündet?

Sofern wir die optimal mögliche Grösse des ersten Baukastenteilchens bestimmt haben, bekommen wir neue Probleme. Teilchen und Anti-Teilchen annihilieren sich und setzen mehr Enil als 1 frei. Wiedermal die Engel auf der Nadelspitze, aber es gibt Platz.

Ab wann wird der Raum r lnil = 1 gesprengt? Solange alle Baukastenteilchen vollständig sind, mag sich eine Antwort extrapolieren lassen, doch es gibt immer Raum im Zwischenraum. Zwischen, ein schönes Wort. Die Teilchen werden einfach kleiner ohne denselben Raum einzunehmen. Ein fraktales Muster. Kann dieser Raum gesprengt werden? Eine wichtige Frage wie mir scheint.

Ab wann ich entweiche in dem noch nicht vorhandenen Nebenraum und ringe diesem Raum dem nil ab? Die Initialisierung mit 1 Enil legt nahe, dass mehr nicht notwendig ist. Allerdings ist der Raum r lnil = 1 noch nicht gefüllt. Und es gibt Möglichkeiten über fraktale Muster den Raum bis in die Unendlichkeit zu füllen. Kleinvieh macht zwar auch Mist, aber es ist zu beweifeln, dass die fraktalen neuen Elemente mehr als nur eine nachgeordnete Kommastelle beeinflussen. Mit fraktalen Mustern lässt sich eine Sphäre, ohne sich aussen zu verändern, ins Unendliche füllen. Guter Trick, wenn man es braucht. Aber nicht um ein Universum zu zünden.

Sollen die Baukastenteilchen grösser werden oder sollen sie sich nur vervielfältigen? Wer trifft diese Entscheidung und warum?

Grösser werden impliziert weniger Platz und weniger Baukastenteilchen im gleichen Raum. Wenn ich meine biologischen Erfahrungen mit meinem Leben vergleiche, merke ich, dass grösser werden, in der jeweilig verfügbaren Dimension (deswegen wachsen Bäume nicht in den Himmel), ein intrinsisches Objekt scheint. Das Bestreben, so gross zu werden, wie es die Möglichkeiten und Optionen zulassen. Für unser Universum würde ich also folgern, dass es die Tendenz gibt, die verfügbare Energie zu nutzen um "grösser" zu werden.

Doch weitergedacht ergibt das Objekte, die grosse Objekte im Raum generieren, um dann ihre Energie in immer kleiner werdende Objekte zu verschwenden. Überschüssige Energie muss doch besser nutzbar sein.

Fraktale Objekte nähern sich in Summe dem Zustand 1 an, kommen aber nie an. Machen nur die Kommastelle exakter.

Und wie lange überleben die Teilchen? Die vorhandenen werden wahrscheinlich Energie abzweigen, abzweigen müssen, um den nächsten Zyklus auszuführen, solange sie nicht Teil der Kettenreaktion sind, die Energie en masse erzeugt. Was passiert mit den Resten? Alles Energie? Bis wann? Ein Energiestoss von ±1 reicht nur für einmal. Ab wann gibt es Reste?

Und kleiner Einwand bezüglich meiner Vermessenheit. Sobald man ein Universum erschafft, ist man Gott, ob man es will oder nicht. Bedauerlicher Unfall gilt nicht. Man ist verantwortlich mit Leib und Seele. Oder man lässt es.

Zurück zum Thema. Von aussen gesehen sind die Baukastenteilchen nicht nur punktförmig, es muss immer noch Platz für das Anti-Teilchen sein. Also mindestens zwei Punkte im Punkt, bei denen einer oder keiner gewinnt. Wenn ich die Anti-Teilchen in einen alternativen Raum packe, dann können sie nicht mehr miteinander reagieren. Der Motor zündet nicht. Ich bekomme vielleicht eine Energiesumme 0 aber keine Reaktion.

Das Baukastenteilchen sich überlagern, die sich ergänzen sehe ich nicht als Problem. Eher dass, was mit den Resten passiert, die nicht in die Struktur passen. Es ist Platz vorhanden, zumindest. Allerdings sind wir da schon beim Stottern des Motors, dem Ereignis dass das Ungleichgewicht auslöst und baryonische Materie ermöglicht. Der Dreck im Zylinderkopf. Mit ½ zahligem Spin.

Antimaterie verhält sich anders?

Auch das noch, gut es war vermutet worden (CP violation), aber gerade lese ich CERN hat nachgewiesen, dass sich Antimaterie etwas anders verhält als Materie. Was zwar die Existenz unseres Universum erklärt, aber die Geschichte mit Energiesumme = 0 als Märchen erscheinen lässt oder darauf hinweist, dass das aktuelle Universum höchst instabil ist. Eine Metastase am Arsch des Nichts. Aber die Meldung war in einem Medium, dass nicht auf Wissenschaft spezialisiert ist. Von daher sind Trivialisierungen zu erwarten. Im Artikel in Nature wird es dann doch etwas konkreter. Es geht um den Zerfall von speziellen Baryonen, der nicht symmetrisch verläuft.

Es wird davon ausgegangen, dass nach und mit dem Big Bang gleichviel Materie und Antimaterie entstanden ist und diese sich dann paarweise vernichtet hat während das Universum abkühlte. Dieses angenommenen Modell hat jedoch ein paar wesentliche Schwächen. Zum einen das Wunder Big Bang, wo kommt all die Materie her? Zum anderen die räumliche Komponente, die zwar durch das Abkühlen in geringem Mass erklärt, wie sich Materie und Antimaterie begegnen können, damit überhaupt eine Annihilation stattfindet, aber nicht vollständig erklärt wie sich die Materie in der angenommenen Masse überhaupt begegnen konnten. Bei jeder Annihilation wird Energie frei, die das Universum wieder aufheizt und auseinanderdriften lässt. Abgesehen davon, dass schon Materie und Antimaterie geschaffen wurde, nicht nur Elementarteilchen, die sich erst zusammenfinden müssen.

Der Zerfall ist sicherlich ein Kapitel für später, aber im Moment sehe ich noch keinen Grund mich damit zu beschäftigen. Schliesslich versuche ich nicht das Pferd von hinten aufzuzäumen. Und auch bei meinem Modell steht am Anfang ein unerklärbares Wunder. Wo kommt die Initalenergie her? Warum gibt es nil?

Rotation

Wenn die Baukastenflächen den Energiefluss bestimmen, dann bewegen sich die gedachten Turbinen nicht, rütteln vielleicht, rotieren aber nicht. Dazu fehlt den Rotorblättern eine Biegung. Andererseits, wenn man davon ausgeht, dass die abstrakten geometrischen Objekte die Energie begrenzen, als Äquivalent zur Fläche, man dann aber mehr Energie hineingibt, als in die Fläche passt und die abstrakten geometrischen Objekte eine Rotationsachse haben, auf die überschüssige Energie verteilt werden kann, dann kann man davon ausgehen, dass jede Fläche, die zuviel Energie hat, diese an ihre Rotationsachse weitergibt und somit die Rotation erzwingt. Allerdings müssen wir dann auch eine Richtung ableiten.

Mir widerstrebt es eine definierte Richtung vorzugeben, lässt auch dem Zufall zu wenig Raum. Eher denke ich an Abhängigkeiten, also Definition des führenden geometrischen Objekts, bei dem sozusagen ausgewürfelt wird, in welche Richtung es sich bewegt. Das konträre geometrische Objekt wird dadurch gezwungen, die entgegengesetzte Richtung zu wählen. Versuchen wir "positiv" zu sein und wählen als führendes Objekt das positive Objekt, wenn beide Objekte vorhanden sind.

Aber wie übertragen wir die Energie auf die Rotationsachse, die sozusagen als Blitzableiter dient. Die nur eine Eigenschaft hat, Rotation. Und wie ist die Rotationsachse aufgebaut? Eine Rotationsachse in zwei Teilabschnitten, die nur gegensätzlich zueinander rotieren können? Mehrere Rotationsachsen?

Ich bevorzuge da ein Modell, dass einfach ist und den Dimensionen gerecht wird. Eine Rotationsachse ist eine Gerade die einen Mittelpunkt hat und deren jeweilige Enden in den entgegengesetzten Koordinatenraum zeigen. Was einem 45° Winkel quer durch den Koordinatenraum entspräche, der auf jeder Seite entweder positiv oder negativ ist oder Mischzustände auf beiden Seiten aufweist. Der andere Zustände vorerst ausklammert. Nur auf dieser Achse können sich Elementarteilchen entwickeln. Ihre Grösse ist eingeschränkt durch den Abstand zu den Achsen. Aber welchen Winkel wählen wir? Mischzustände auf beiden Seiten oder klares Positiv und Negativ?

Mein Schöpferherz tendiert zu Mischzuständen, schwieriger, aber sie ermöglichen in beiden Raumsegmenten positive, wie negative, Zustände. Sie haben mehr Komponenten, mehr Möglichkeiten. Für den Anfang werde ich jedoch erstmal mit klaren positiven und negativen Koordinatenräumen arbeiten. Aber wahrscheinlich ist es einfacher mit klaren Verhältnissen zu beginnen.

Abgesehen davon fällt mir auf, dass mein Baukastenteilchen irgendwie einem doppelten Euler-Kreisel ähnlich scheint, wie auch einem schweren Lagrange-Kreisel. Wobei die Ebene, auf der der Kreisel steht, nicht gegeben ist. Stattdessen gibt es ein symmetrisches Gegengewicht.

Gravitation, wie?

Wie kann ich einen Mechanismus der Anziehung zwischen Flächen, Massen in einem umsetzen? Der sich zwangläufig ergibt. Das ist alles andere als trivial. Ja, ich habe nil das dagegendrückt. Aber wie kann ich Gravitation zum inhärenten Bestandteil des Systems machen? In einem geometrischen System müsste das Teilen von Flächen mit Energieaufwand verbunden sein und dem Bestreben der Einzelflächen wieder den Originalzustand herzustellen. Das Baukastenteilchen könnte ein erstrebenswerter Zustand sein. Eher ist es ein Motor, den es setzt sich aus Teilflächen zusammen, die erst einmal geteilt werden müssen. Was zumindest Rotation verursachen würde, da die Teilflächen einen Zustand anstreben, der im aliq unmöglich wird. Da die Flächen im Ursprung zweidimensional waren. Die Kraft die Flächen zu trennen muss grösser sein als die Anziehungskraft. G, wo kommt die Konstante G her? Woraus lässt sie sich ableiten?

G erscheint uns stabil, aber darauf würde ich nicht wetten. Nicht am Beginn des Universums. Wenn ein Universum hinreichend gross ist, mag G stabil sein oder erscheinen. Aber ich empfinde es als Verhältniszahl. Eins zu der Gesamtmenge an Masse, die in einem aliq exisitiert.

Was auch bedeuten würde, G ist eine Pseudokonstante, stabil über unsere Lebensdauer, aber instabil im Bezug auf das Universum. Der Punkt ist die Grundform, der Kreis schon die Erweiterung. Die Ausdehnung im nil.

Und wie jetzt?

Aber wie kann ich das Bestreben anders als 0 zu sein geometrisch definieren. Wie kann ich Anziehung und Abstossung geometrisch definieren. Als zwangsläufiges Ergebnis auf der kleinsten Ebene?

Jede geometrische Form ist ungleich 0. Ein Kreis oder eine Sphäre ist die reduzierte Version, maximale Fläche und Volumen bei geringster Ausdehnung. Der Idealzustand wäre hier der Kreis und alle Ableitungen dieses Objekts in den höheren Dimensionen. Und wenn der Kreis die Basis ist, muss der Radius r > 0 sein. Ein Punkt definiert sich nur durch die Koordinaten. Die auch Zielkoordinaten sein könnten.

Der Kreis liefert uns auch r2 (= A als Fläche mit r = 1), der eine Teil, der in der Gravitation eine Rolle spielt, wobei r nicht der Radius sondern der Abstand zwischen den Massen ist. Was bedeutet, erst einmal aufräumen. Denn wenn man einen Kreis entwirft der die beiden Massemittelpunkte schneidet, dann müsste es G × (m1 × m2 / d2) heissen. Und d = rm1 + rm2 + x, wobei x != 0 gilt. Negativ möchte ich noch nicht ausschliessen. G ist noch unbekannt und muss wahrscheinlich mit nil aufgelöst werden.

Die Flächen sind ja noch vollständig, wenn wir die abenteuerliche Variante der Farbladung vereinfachen. Dann sind es zwei Kreise die aufeinanderstehen und gegebenenfalls rotieren. Es gibt noch keine Trennung, ausser man begreift den Achsenwechsel der zweiten Fläche als Trennung. Das ideale Wechselwirkungsteilchen, gegebenenfalls das Higgs-Boson, müsste eigentlich masselos sein. Die Masse kann nur aus dem Druck von nil auf die Existenz des idealen Wechselwirkungsteilchens entstehen. Aus meiner Sicht. Um zu zerfallen, bräuchte es Energie. Energie die die Flächen trennt. Eine Energie die grösser ist als die Energie, die in den Flächen steckt. Die Rotation könnte hier die notwendige Energie erzeugen. Aber wenn nil bei jedem tnil = 1 entgegenhält, dann ist mit der Rotation gleich Schluss. Wenn nil aber nur gegen die Flächen hält, dann wäre es möglich, dass die Rotation Energie sammelt.

x != 0! Ist doch seltsam, dass wir nicht durch 0 teilen können. Dass 0 so speziell ist, in diesem unserem Universum. Aus meinem Bauchgefühl heraus muss das was sehr Elementares sein. Denn wenn wir mirgendwas durch 0 teilen, dann bekommen wir: Nicht definiert. Nicht unendlich, nicht irgendeine Grösse. Nur den Ausnahmezustand. Den, ich kann damit nix anfangen, versuch es bei jemand anders, Moment.

Wir wissen, dass die Kraft beträchtlich, nicht unendlich ist, wenn Materie, was ½ Spin voraussetzt, mit Antimaterie reagiert. Aber was ist mit Bosonen, keine Materie, aber Masse und sein eigenes Antiteilchen? Wieviel Energie wird frei wenn ich ein Boson mit einem Boson beschiesse, wie man das in CERN und so halt macht?

Man endet bei der Frage, wie klein der Abstand sein kann bevor er nicht mehr berechenbar ist. Wenn ich unterhalb tnil = lnil = 1 als Schöpfer rumtrickse muss ich irgendwann das Blatt aufdecken und sagen, wie klein ich innerhalb des Undenkbaren zu werden gedenke, bevor auch für den Schöpfer die 0 erreicht ist. Wenn ich r ausradiere, durch r = 1 beim Kreis, bleibt π übrig. Die Frage ist dann, 1/(2π) oder 1/π als Mindestmass? Mein Gefühl sagt mir, der Kreisumfang, 2π, ist relevant. Womit das Minimum bei ungefähr 0.1591549431 liegen würde. Da Fläche und Volumen ja in meiner Version eine Rolle spielen.

Für eine Simulation bedeutet dies auch, wieviel Vor- und Nachkommastellen kann mein Simulationssystem bewältigen. Analog ist in der Hinsicht völlig entspannt, digital bekommt da sehr schnell die Krise.

Was wiederum bedeutet, ich kann digital ein Beispiel mit Grenzen liefern, aber wenn man es tatsächlich machen wöllte, müsste man es analog tun, nicht digital. Interessanterweise lassen sich analog Flächen leichter formen, aber schwerer zur Perfektion bringen. Schleicht da gerade Schrödingers Katze um die Ecke?

Was auch bedeuten würde, wenn ich die Simulation so real wie möglich gestalten möchte, dann muss ich analoge Fehler und Ungenauigkeiten digital darstellen. Und damit bedeutet es, dass jede digitale Simulation nur einen angenommenen Teilbereich in Idealform mit digitalen Begrenzungen abdecken kann, nicht in realer analoger Form. Wäre ein Hoffnungsschimmer. Wir sind nicht simuliert. Zumindest nicht digital.

Dies hindert mich keinesfalls daran, dass Ideal digital zu suchen, welches analog den notwendigen Kriterien maximal aber nicht exakt entspräche, die gebraucht werden, um ein Universum zu brauen. Und die Götter, die es vermögen, können dann meine Konstrukte unterhalb der Wahrnehmungsschwelle zur annäherenden Perfektion schleifen. Annähernd ist wichtig. Es braucht den Fehler. Wo Licht ist muss Schatten sein.